【文/观察者网专栏作者 殷之光】

没有人可以在帝国主义的炸弹与谎言面前保持冷静。

10月17日,星期二,晚上。在经历了以色列利库德集团把持的军国主义政府连续9天的猛烈空袭、轰炸、扫荡之后,被封锁的加沙市几乎已被夷为平地。被以色列军国主义政府断水断电围困在加沙地带的巴勒斯坦人们躲进了加沙北部阿赫利阿拉伯医院避难。伤者、病人、家属、医护人员以及大量流离失所的人们,在医院仅有的发电机支撑下,竭尽全力,试图活着。

他们当中的许多人,死在了那一晚。

他们当中的许多人,才刚刚来到这个世界。

不久之后,那些试着从瓦砾中挖出尸体的绝望的人们,再一次遭到了精准的导弹袭击,他们也死在了那里。

被轰炸后的阿赫利阿拉伯医院(图源 视觉中国)

在4天前,10月13日,以色列军方下令,要求加沙地干河(Wadi Gaza)以北,包括加沙市的所有110万巴勒斯坦人,在24小时内向南撤离。数十万巴勒斯坦人被驱离他们的家园,被驱赶到沙漠,被驱赶到一片更狭小的空间里。他们像被鄙弃的物体、像被用尽的器物、像被榨干的牲畜一样,被帝国主义殖民者们憎恶、抛弃、虐杀。

以色列军方向加沙街头空投传单(图源 视觉中国)

与此同时,帝国主义的精英们、帝国主义着手制造的人道主义者们、优秀的被统治者们、以及帝国主义者们本身又将谎言塞到人们的嘴巴里。他们一面表演着殖民者的治理术,表演着“我们不打击平民”的仁慈,一面又用以色列人民的名义,洗刷着他们对巴勒斯坦人的种族灭绝。

他们不再是纳粹集中营中幸存的后人,他们是加沙那座露天集中营的持枪警卫,他们在对那些叫做“巴勒斯坦人”的“人形动物”断水断电、扣动扳机时毫不犹豫、冷静无情,他们正在有计划地,将加沙变成一块“无主之地”,并预谋在那块“空白”的土地上,建立一个纯粹的“犹太人的国家”。

他们是那些试图在美洲、澳洲、非洲有色人种土地上建立起一个个纯粹的“白人的国家”的殖民者的精神子孙。他们谴责那些反对他们的犹太人,不忠于这个纯粹的理想。他们在所有为受难的巴勒斯坦人言说的人头上,扣上了反犹的帽子,并试图将这些人从我们这个社会中驱逐出去——就像他们驱逐巴勒斯坦人一样。对他们而言,这才是最大的“人道主义”,而实际上,他们却将种族主义的枷锁套在了每个人的头上。

在殖民者口中,帝国主义的暴力永远是适度的、合理的、人道的,而被殖民者的暴力永远显得那么非理性。“你是否谴责哈马斯恐怖分子的暴行?”像是一句帝国主义者的咒语,筛选与规训着每一个尝试在这个问题上发声的人。而在帝国主义者编织的世界里,这个提问永远只有一个答案。

殖民者们无时无刻不在尝试创造顺从的受害者,尝试将反抗塑造成非理性的疯狂。对非暴力运动的声张,以及对形式上主权独立的赞颂,让许多人产生了一种幻觉。仿佛随着20世纪民族独立运动浪潮的到来,奴役与被殖民在这个世界上便奇迹般地消失了一样。我们更难想象,在21世纪的今天,世界上仍旧有些人——也许是大多数人——虽然获得了形式上的完全自由,却一直生活在帝国主义与帝国主义殖民侵略的威胁中。在过去的近半个世纪里,帝国主义者将这种没有解放的“自由”与真实的不平等包装在治理术与发展的幻觉中。

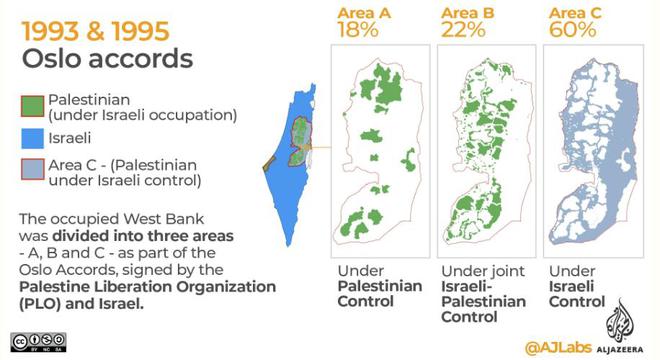

以色列和巴勒斯坦占领地变化(图源 半岛电视台)

“以色列的经济连续13年保持增长……显示出了异乎寻常的韧性……增长速度超过了几乎所有其它OECD国家……就业率连年保持高速增长,失业率不断下降……2003年实施的金融财政措施确保了公共债务保持了下降趋势……税务负担也在OECD国家的平均水平之下……银行系统资本与利润均很充沛……以色列的高科技企业也在茁壮发展……”

上述这段话,来自2016年国际经济合作与发展组织(OECD)针对以色列经济发布的年报。这里,有许多我们熟悉的关于以色列的经济神话:高速增长、有活力、高科技……。的确,这幅美妙的景象又有谁会不喜欢呢?虽然,报告中也提到了以色列经济发展中的薄弱环节之一是经济金融政策对“包容性增长”(inclusive growth)并不友好。这个委婉的说辞背后实际上反映了一个残酷的现实:经济增长的机会并非对每个人都平等;经济增长的宏利,越来越集中在极少部分人手里。

今天以色列的“经济神话”故事从1985年开始。1984年,西蒙·佩雷斯(Shimon Peres)当选以色列总理。这名哈加拿组织(Haganah,即后来的以色列国防军前身)的成员在1948年以色列建国之后便一直在国防部门工作。1974年,佩雷斯成为拉宾政府的国防部长。而此时,1973年的赎罪日战争才停火不久。战争结束后,阿拉伯国家开始采取联合行动,对以色列以及亲以美西方国家采取石油禁运。这直接导致西方市场上能源价格飙升。在这之后的十年里,以色列的通货膨胀飙升,经济增长急剧放缓。

1983年,以色列又经历了一场严重的银行股票危机,股票价格暴跌。为了挽救银行业,以色列不得不采取国有化的方案,总共花费69亿美元购入银行股票,帮助银行暂时度过困境。而当时以色列全年的生产总值才不过区区270亿美元。

右翼政党利库德集团也正是在这十年中组成,并迅速成为以色列政治中的核心力量。在1977年大选中,刚刚成立4年的利库德集团取得了巨大胜利,将自建国以来便占据执政党地位的工党挤下台,一跃成为以色列议会最大政党,并取代工党组成了联合政府。

实际上,从1967年六日战争之后,右翼力量便在以色列政治生活中不断开始攀升。1969年大选中,右翼的民族宗教党(National Religious Party)在犹太复国主义左翼政党主导的议会中获得了12席。而到了1977年大选时,NRP与利库德集团联合,基本确定了今天以色列民族主义加宗教的右翼政治结构。这股政治力量代表的是以色列社会的中产阶级。他们当中绝大多数人来自以色列国防军、学界以及迅速兴起的商界力量。

当佩雷斯当选时,以色列的经济岌岌可危。1984年上半年,以色列的年化通货膨胀率已经高达400%。到了下半年,这个数字已经攀升到惊人的1000%。大量的资本外流也迅速消耗着以色列的外汇储备。佩雷斯与利库德集团组成联合政府之后,很快开始着手进行经济改革。

这项被称为“经济稳定计划”的方案包含三个主要方面:首先,要大幅削减财政预算赤字。这一点主要通过削减政府食物补贴来完成。其次,将以色列货币贬值20%。最后,冻结包括工资、物价、外汇兑换等所有本币主导的业务。同时,佩雷斯政府还在美国经济顾问团的协助下,从美国政府获得了一笔连续两年、每年7.5亿美元的紧急援助。

在这之后,以色列的经济开始迅速增长。这种通过私有化而形成的增长迅速在以色列促生了几个巨富家族。除了金融、工业与高端服务业的垄断之外,以色列的食物产业链也在1985年改革之后迅速被少数巨头垄断。在一份研究中,这种垄断被称为“从农业生产到超市”的全产业链垄断。国内低端工业产业衰落,取而代之的是国际资本驱动的高科技与金融服务产业则快速增长。而这类企业可以轻松在全球流动。

此外,劳动市场的情况也不容乐观。随着以色列经济增长,劳动力在国民收入中的占比在不断下降。工人之间的不平等也急剧扩大。在1980年代改革初,80%的以色列产业工人隶属于以色列总工会(Histadrut),而在政府行政与经济政策的双重打击下,这个数字到了2010年代已经快速降低至20%以下。

今天的研究者们将这种不平等状态归咎于一种叫做“新自由主义”的经济思想。其特点是以缩减公共部门财政支出、私有化公共服务、货币自由化、减税等政策为基础,通过促进资本全球流动,促进私人资本发展,提高就业率与社会财富收入。而这里的“新”,仿佛在潜意识中暗示我们,这是一种人类过去不曾出现过的东西。它所造成的问题,也是我们这个时代独特的经历。然而,这又是一个帝国主义者创造的历史幻觉。

实际上,以色列1960年代右翼的兴起,几乎就像是资本主义殖民地社会发展的翻版。仿佛是从天而降的殖民者们,以种种形式来到有色人种的固有土地上,或者通过赎买、或者通过强占的形式,在这些土地上建立起了属于自己的社群。

最初,这些殖民者们用一种近乎社会主义式的合作生产方式,在陌生的土地上开始自己的生活。而随着殖民地面积与人口的扩大,新的社会分层开始出现。殖民者们自然而然地开始复制起了资本主义的社会经济组织方式。乌托邦的理想急速让位于有效率的资本主义等级制。

在这种等级制的秩序结构中,一部分人的经济增长,必须仰赖另一部分人的贫困化。这种必然导致贫困化的积累过程在资本主义发展初期更多是向内的剥削。内部的贫困化,带来的是社会的严重不平等。在这种背景下,扩张便不仅仅是向外寻找市场,更重要的是需要通过侵占更多的土地与资源,为本土的人口、经济压力寻找出口,并用扩张宏利,来暂时消解本土劳工因不平等而造成的巨大不满。

正像列宁在他的帝国主义论中提到,帝国主义的国家理由,永远与其帝国扩张理由密不可分。让殖民地独立解放,与让殖民地牢牢臣服一样,仅仅是资产阶级政治在不同时代的机会主义选择。列宁记录了1895年帝国主义者塞西尔·罗德斯在伦敦工人区的见闻。

罗德斯说“我昨天在伦敦东头〈工人区〉参加了一个失业工人的集会。我在那里听到了一片狂叫‘面包,面包!’的喊声。在回家的路上,我反复思考着看到的情景,结果我比以前更相信帝国主义的重要了……我的一个宿愿就是解决社会问题,就是说,为了使联合王国4000万居民免遭流血的内战,我们这些殖民主义政治家应当占领新的土地,来安置过剩的人口,为工厂和矿山生产的商品找到新的销售地区。我常常说,帝国就是吃饭问题。要是你不希望发生内战,你就应当成为帝国主义者。”

今天以色列的内塔尼亚胡右翼政府,与19世纪英国肆无忌惮实行帝国主义政策的塞西尔·罗德斯并无本质的差异。他们都将本国——或者更像是本集团——的生存,寄托在对另一群人的彻底压迫上。1985年以色列新自由主义改革之后,以色列政府在1990年代重新开启了与巴勒斯坦的和平进程。这一“和平”的重要产物之一,就是让巴勒斯坦市场对以色列全面开放,并将巴勒斯坦的经济彻底吸收进以色列,成为了一个附着物。

1993年9月13日:巴以签署和平协议(图源 视觉中国)

在以色列占领的巴勒斯坦地区,阿拉伯人与以色列人的经济高度“融合”。许多巴勒斯坦人在以色列谋生,他们当中大多数从事着低端劳动。正如所有帝国主义的全球经济关系一样,巴勒斯坦在经济上也高度依赖以色列。大约有40%左右的巴勒斯坦劳动力在以色列谋生,这构成了巴勒斯坦经济的主要来源。但是,对以色列来说,巴勒斯坦劳工仅占以色列总雇佣人数的6.5%左右。

而随着以色列新自由主义经济改革,对劳动力,特别是非工会化的廉价劳动力的需求,为巴勒斯坦占领地区的人口提供了一条生路。在1968年时,巴勒斯坦的人均收入只有以色列当时人均收入的10.2%。而到了1986年,这个数字已经提高至22.8%。在巴以关系相对缓和的时期,依靠这种关系,巴勒斯坦的经济年增长约为5%。这在新自由主义经济中被美化成为一种发展的“涓滴”效应。而每当巴以矛盾激化时,这种依靠为以色列打工的经济增长模式便立刻萎缩。

然而,新自由主义经济叙事中从不谈及这种全球秩序体系的短时效应与霸权本质。相反,他们将“发展”转化为一种不带社会成本、磨灭等级差异的普遍叙事。但实际上,这种所谓的发展背后,仅仅是一种依赖等级剥削与依附性结构的发展模式之一。这种模式的政治表达便是帝国主义与殖民。

事情的发展从来不由着帝国主义者的设计展开。从1980年代开始,伴随着帝国主义者规训治理的,是一浪高过一浪的巴勒斯坦人反抗(Intifada)。对在这种霸权结构底端的人群而言,这种依赖从结构上将被压迫者彻底变成了可被随意处置、用后即弃的工具。任何暴力或者情绪的展现,都被当作是对这种霸权发展的破坏。“好巴勒斯坦人”便在这种帝国主义的规训中产生。同时,人们不能遗忘,这种规训从来不仅仅对“外族人”展开。在以色列帝国主义政府下的工人也是这种霸权结构的受压迫者。

就在今年1月,以色列总工会开始了一场全国性大罢工,矛头直接指向内塔尼亚胡政府的司法改革建议。在抗议浪潮中,内塔尼亚胡政府将工人们称作为“无政府主义者”。这场抗议也将以色列军国主义政府内部的矛盾展现了出来。3月25日,在63万人大集会后,以色列国防部长约阿夫·加兰特(Yoav Gallant)公开表示,希望内塔尼亚胡暂停司法改革。他称,“日益加剧的社会裂痕已经渗透到军队和安全机构中”。作为回应,内塔尼亚胡将加兰特解雇。

3月25日,超过63万人参与集会(图源 英国卫报)

然而,10月7日哈马斯袭击暂时遮蔽了这种以色列帝国主义政府的内在裂痕,在一个统一的军事目标下,以色列帝国主义迅速完成了向军国主义的转化。10月8日,以色列成立战时内阁,加兰特回归。也正是这个人,将巴勒斯坦人视为“人形动物”,并发出了对加沙地带断水断电的全面封锁命令。

今天的以色列政权是一座资本主义世界帝国的前哨,也是19世纪资本主义殖民帝国的时间胶囊。它在自由贸易与军国主义之间震荡。它就像一切资本主义世界帝国的霸权者一样,用帝国的治理术、幻觉与暴力来消灭解放,维系自己的历史。但是,正像萨特在法农《全世界受苦的人》写的序言中写到“这些手段有时可能延迟解放,但不能阻止解放。”

1987年12月,就在巴勒斯坦人又一次起义之后,叙利亚诗人尼萨尔·卡巴尼(Nizar Qabbani)写道:

“政治理性的时代早已远去

所以,教我们疯狂吧……”

这种反抗的无望感是新自由主义全球化时代的产物。对全世界受压迫者们来说,“除此之外,别无他路”(There is no alternative)这个新自由主义的宣言就像是一句让人绝望的诅咒,堵死了所有通往解放与发展的可能路径。而就在这个时代之前不久,当看到了新生的中华人民共和国后,被迫流亡的巴勒斯坦诗人艾布·塞勒马(Abu Salma)写下了这样充满希望的诗句:

“我们进行过同样的斗争,

我们经受过同样的苦难。

现在我们在北京啊,

可以展翅飞翔。

这里坚强的人民,

都已生出了翅膀。

我们团结起来斗争,

光荣属于我们!

我们头顶将戴上桂冠,

脸上挂满笑容。

当黑暗遮住苍穹,

宇宙间立刻卷起狂风。

当毛泽东的微笑显露在天边,

大地上顿时呈现出万里晴空!”

当可能性再次在历史中出现之后,对霸权的反抗便必将重新充满希望。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。