编者按:2023年12月26日是毛泽东同志诞辰130周年。作为马克思主义中国化的伟大开拓者,毛泽东同志终其一生,都在探索马克思主义中国化的道路。

本文作者梳篦海量史料,还原了毛泽东同志从井冈山到延安这段跌宕的“历史所遮蔽的,生活中却是显明的状态”;以更细微、更感性的视角,展示毛泽东同志在革命成败与个人荣辱的双重磨炼中,勇于自我革命,呈现出浴火重生的成熟的革命者人格和思想,以及一个可爱可亲的领袖形象,读来引人入胜。

观察者网特刊此文,在这个特殊的日子缅怀伟人,寄托思念,传承精神。

【文/观察者网专栏作者 朱鸿召】

2013年12月,习近平总书记在纪念毛泽东诞辰120周年大会上指出:“革命领袖是人不是神……不能因为他们伟大就把他们像神那样顶礼膜拜,不容许提出并纠正他们的失误和错误;也不能因为他们有失误和错误就全盘否定,抹杀他们的历史功绩,陷入虚无主义的泥潭。”[1]

毛泽东思想,是以毛泽东为主要代表的中国共产党人,在中国革命实践过程中,把马克思列宁主义理论与中国革命具体实际相结合的产物,也是与中华优秀传统文化相结合的产物。

它源自长征路上的深刻反省,来自长征前毛泽东深入现实社会,注重调查研究,强调具体问题具体分析的思想方法和理论品格,形成于延安时期毛泽东对中国革命战争战略问题,以及对抗日持久战等一系列经典著述。其核心要义和活的灵魂是一切从实际出发、实事求是,其人格基础是经历长征,痛彻反省,毛泽东历练成熟,刚柔相济的性格形成。

长征路上的深刻反省

没有长征路上的深刻反省,就没有延安时期中国革命思想理论的发展成熟。这是关于中国革命战争策略的反省,也是关于中国革命道路的反省。参与反省者,涉及中共中央最高领导层对于中国革命战争策略和革命道路持不同意见的两方面人士,即,以博古为代表的坚决执行共产国际路线一派,以毛泽东为代表的坚持探索中国革命自己道路一派。

自1934年10月至1935年10月,中共中央率领中央红军主力部队从江西中央苏区出发,经过一年多的长途跋涉,来到陕北。“长征”名称,是红军主力部队到达陕北后才确定的称谓,当初就是第五次反“围剿”失利后的军事战略转移,并且是落脚点多次改变的战略转移。

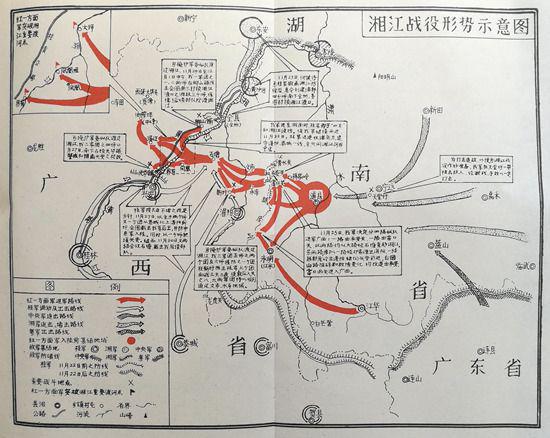

1934年11月27日至12月9日,发生在广西北部湘江地区的湘江战役,虽然突破了国民党军的第四道军事封锁线,粉碎了蒋介石围歼中央红军于湘江以东的企图,但是,中央红军为此付出了极其惨重的代价。中央红军部队指战员和中央机关人员由长征出发时的8.6万人(含挑夫大约5000人)锐减至3万余人,其中战斗牺牲3.5万余人,被打散失踪离队2万多人。当地老乡多年流传着“三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼”的说法。

湘江战役形势图(桂林市委党史研究室供图)

湘江战役遗址——界首渡口(资料照片)

在如此严酷的战争现实面前,中央和红军革命队伍都陷入程度不同的反省之中。担任中央红军长征军事指挥的“三人团”成员,尤其是周恩来、博古,在随后1935年1月召开的遵义会议上,总结第五次反“围剿”的经验教训,批判了战略转移以来军事指挥上的错误,并解除了博古、李德的军事指挥权,决定仍由中央军委主要负责人朱德、周恩来指挥军事,周恩来为党内委托的对于指挥军事下最后决心的负责者。会议增选毛泽东为中央政治局常委,协助周恩来的军事指挥工作。

在分析战争失利原因时,博古作主报告,侧重从客观上分析原因,周恩来作副报告,侧重从主观上反省,“指出红军第五次反‘围剿’失利的主要原因是军事领导上战略战术的错误,并主动承担责任”[2]。由于军情紧急,会议议程没有全部完成就被迫转移了。此后行军途中,“博古有半个多月一直深思不语,不思茶饭,也不让别人打扰”。

2月5日,在云南扎西一个叫“鸡鸣三省”的村子,周恩来找到博古彻夜长谈,解开了其思想心结。周恩来从国共合作破裂,上海工人武装起义失败的教训中,认定中国革命要成功,没有一支强大的军队是不行的。中国工农红军要取得胜利,必须有一位足智多谋的军事统帅。“从内心讲,你和我都是做具体业务的人,都不合适做领袖或主帅。”以自己的经验观察,周恩来认为只有毛泽东能够膺此大任,率领中央红军走出困境。“希望你能支持我,抛弃和老毛的前嫌,同心同德,一切为了打败蒋介石,建立无产阶级新政权这个大局。”[3]

金无赤金,人无完人。危难关头,大局为重。博古的思想工作被做通了,同意在没有得到共产国际同意的情况下,让出党的最高领导权和军队指挥权。于是,成立了由王稼祥、周恩来、毛泽东组成是“新三人团”,负责红军军事指挥任务。所以,如果没有博古等共产国际派的深刻反思,就不可能有遵义会议后毛泽东逐渐走上领导岗位。

长征途中,毛泽东也进行着深刻反省,并且是更加深刻的自我反省。通过反省,他得出两个结论:其一是真理往往掌握在少数人手中;其二是共产党人必须学会与自己持反对意见的人共事。

到达陕北后的毛泽东(资料图)

自1927年9月秋收起义,毛泽东率领起义队伍放弃攻打长沙计划,转而上井冈山,探索走工农武装割据,农村包围城市的革命道路,到1934年10月被迫放弃中央革命根据地,开始战略大转移,七年时间,八次权力斗争,事关中国革命思想路线问题,事关中国革命军事战略战术问题,也事关个人脾气性格和团队协作问题。而思想路线问题、革命战争军事指挥问题,都集中在革命集体的团队执行力上。真理的力量是通过人格的力量,才能更好地发挥变革现实、创造历史的功效作用。

毛泽东以天下为己任,对自己的人生期许远远超出常人,当他拿对自己的人生期许来打量别人,要求别人,巨大的差距就横亘在面前。他可以说服王佐、袁文才,可以通过讨论、辩论、争论说服朱德、陈毅;但是,当中共中央从上海转移到江西,面对彻底执行莫斯科共产国际路线政策的留苏派人物,难度系数骤然膨大了。

试想,在瑞金召开的中央政治局会议上,被奉为共产国际代表的李德只能讲俄语或英语,坐在会场里的博古、张闻天、王稼祥、项英、任弼时等人都可以直接用俄语对话,周恩来、朱德、邓发等可以用英语交流。唯独毛泽东听不懂他们之间用俄语或英语交谈的内容,他们也很难听懂,甚至没有耐心去倾听毛泽东用浓重的湖南口音讲述自己通过农村实地调查所理解的中国革命思想路线问题。这样的会议,国际路线与中国经验之间,往往是以激烈的辩论开始,继之以两种话语的争吵怒斥,最后是一方代表的拂袖而去,不欢而散。

长征前夕,毛泽东的军事指挥权、党的领导权、中华苏维埃人民委员会领导权都被先后解除,成了孤家寡人。他后来回忆这段经历时很形象也很愤激地说:“他们迷信国际路线,迷信打大城市,迷信外国的政治、军事、组织、文化的那一套政策。我们反对那一套过‘左’的政策。我们有一些马克思主义,可是我们被孤立。我这个菩萨,过去还灵,后头就不灵了。他们把我这个木菩萨浸到粪坑里,再拿出来,搞得臭得很。那时候,不但一个人也不上门,连一个鬼也不上门。我的任务是吃饭、睡觉和拉屎。还好,我的脑袋没有被砍掉。”[4]

由于用心太专,用情太甚,每当遇到重大政治打击之后,毛泽东往往都会罹患疾病,躲到医院诊所或山林寺庙里疗治病痛。据曾经担任李德俄语翻译的伍修权介绍:“最初他们还打算连毛泽东同志也不带走,当时已将他排斥出中央领导核心,被弄到雩都去搞调查研究。后来,因为他是中华苏维埃执行委员会主席,在军队中享有很高威望,才被允许一起长征。”[5]

造成这种尴尬局面的原因,既有思想路线分歧,也有工作方式方法问题。前者是可以分析认识的,后者却是难以分析认知的,经常处于一种生活的显明状态,历史的隐蔽状态。毛泽东分析其中原因,认为这主要是由于思想路线分歧。“我没有吃过洋面包,没有去过苏联,也没有留学别的国家。我提出建立以井冈山根据地为中心的罗霄山脉中段红色政权,实行人民民主,实行耕者有其田,居住有其屋,发动受压迫的劳苦大众组织自己的革命武装,开展‘十六字诀’的游击战和采取迂回打圈战术,一些吃过洋面包的人不信任,认为山沟子里出不了马克思主义。”[6]

任何思想理论,都源于人,寄寓人。纵然真理在握,振臂一呼,从者寥寥,是不可能成就革命事业的。中央苏区时期,毛泽东经历多次挫折坎坷,是马克思主义指导思想与中国革命道路选择之间,是共产国际路线方针与中国革命政策对策之间,如何有效结合,如何领导中国革命取得胜利的一系列问题矛盾斗争交集的结果。在这个思想路线斗争过程中,毛泽东有反省,有斗争策略的改变。

自我纠错就是一种自我革命

1927年10月,毛泽东率领湘赣边界秋收起义的部队。(资料图片)

青年毛泽东在井冈山斗争中逐渐表现出杰出的军事指挥才能,但是个人作风强悍,遇到不同意见,容易脾气暴躁。他喜欢开玩笑,也喜欢挖苦人。据曾在闽西革命根据地工作的傅伯翠回忆:“1929年5月下旬,在连城的庙前,我第一次见到毛委员。因为副官杨至诚分给毛委员的房屋不够亮堂,毛把杨骂得好厉害。我还听到陈毅当面对毛委员说:你这样爱训人,我都害怕。”[7]

在中央苏区时期,有一次毛泽东与弟弟毛泽覃争论起来,气急之处举手就要打。毛泽覃顶上一句“共产党不是毛家祠堂”[8],对哥哥触动很大,才让哥哥毛泽东放下手来。有研究者分析认为,“他是那种极好强,易敏感,爱冲动,不大掩饰其内心感情及好恶的人”。“在一些中共的文件中,我们不难看到对他个性方面的一些尖锐批评,比如说他动不动就‘咆哮起来’,甚至‘骂起娘来’,说他‘态度(脾气)不好’,‘好揽权’,‘排斥异己’,过于威严,使群众和同志‘个个怕他’,等等。”[9]脾气性格的大小好恶,源于先天禀赋,与个人情怀使命担当成正比,与个体生命自觉涵养修为成反比。

共产党领导的革命事业,必然是千百万人团结一致,共同奋斗的伟大斗争。纵然真理在手,还要唤起工农千百万,还要团结带领革命集体形成强大的团队执行力和战斗力,去除旧布新,改天换地。毛泽东在经历多次来自队友的不信任,主动或被动地遭遇战友们的不合作,不得不自我反省,努力修养自己,约束自己,用温和的态度和方式方法,去做耐心细致的说服工作。

据此间和毛泽东一起生活的贺子珍晚年回忆:“在离开中央苏区前,任何人都不同毛泽东说话,他也不去找任何人。在长征初期,人们仍然不同他说话,而他却打破沉默,主动去找同志们谈话。他利用一切可能的机会,抓紧时间,同政治局的同志、中央军委的同志一个个地谈话,反复阐述他的意见:敌人实行壁垒政策,我们不能同他们硬拼,要机动灵活地打运动战,消灭敌人。”

君子有过,如日月之食,民皆见之,及其更也,民皆仰之。许多参加过长征的干部,不约而同地观察到一个现象:“毛泽东在遵义会议以后,有很大的变化,他更加沉着、练达,思想更加缜密、周到,特别是更善于团结人了。”[10]真理在手,更要放下身段,用一颗心去点燃另一颗心,才能实现星星之火、可以燎原的革命理想,才能达到我是光明,中国就不会黑暗的人生境界。

后来,丁玲到陕北,毛泽东叮嘱她参加革命队伍,要学会做人的工作。“你开始做工作就是要认识人,一个一个去认识他们,了解他们。”[11]这是毛泽东的切身体会,是做好革命工作的经验之谈。

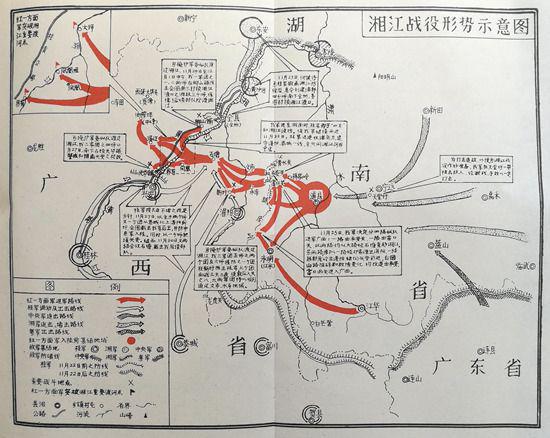

红军长征路线

中央红军长征历时371天,其中行军250天,作战15天,休息100天,共计行程18088里,经过11个省,翻越18座大山,跨过25条江河[12]。戎马倥偬,漫漫征程。毛泽东在一年多的战略转移途中,扬弃了工作方式方法中的简单粗暴,修正了脾气性格上的傲慢偏执,逐渐变得温和包容、大度从容起来。他主动接近并说服王稼祥、张闻天、周恩来,并逐渐争取博古思想观念的转变,促成遵义会议顺利召开。“长征是在怀疑、猜忌、阴谋与恐惧的气氛中开始的,当时毛不在领导圈内,而长征结束时,大家都有了坚强的信心,毛也随之成为领袖人物,他用事实和道理争取了不少反对过他的人。”[12]

只有真人,才有真理。只有真问题,才有真思想真学问。经过长征途中的深刻反省,中国共产党人表现出超强的自我纠错能力。自我纠错就是一种自我革命。毛泽东改变了性格,坚持了真理,为探索解决中国革命的思想路线问题,奠定了深厚宽阔的人格精神基础。

对中国革命道路选择的理性思考

中国革命的思想理论逻辑,取决于中国革命发展的社会历史逻辑,更取决于党领导人民进行革命探索的实践逻辑。

中国共产党领导的中国革命,最初是在共产国际的指导下进行的。中国共产党自1921年7月成立,至1943年5月共产国际宣布解散,在此22年时间里,始终是共产国际的一个集体会员单位。接受共产国际的指导,执行共产国际的决定,是中国共产党的一种义务和职责。

但是,中国的历史文化与社会现实决定着中国革命必须面对中国的实际,找到自己的朋友与敌人,采取中国的斗争方式,才能取得革命的胜利。只有中国革命取得反帝反封建斗争胜利,推翻半殖民地半封建社会,建立一个完全独立自主的国家政权,让中国人民站起来,富起来,强起来,贵起来,才能证明马克思列宁主义思想理论指导的正确意义,才能推动共产国际领导的国际共产主义运动的发展壮大。这种历史逻辑决定着马克思主义理论逻辑的发展轨迹,要求中国共产党人以马克思主义为指导思想,立足中国大地,解决中国问题,回应时代关切,凝聚团队力量,温暖世道人心。

《清平乐·六盘山》

长征到达陕北后,毛泽东逐渐改变了脾气性格,改进了工作方式方法,仍然坚持注重实践,务求实效,一切从实际出发,具体问题具体分析的思维路径和思想理论风格。

学思致用,知行合一,是中国知识分子的优良传统。青年毛泽东在参与组织湖南新青年赴法勤工俭学之际,自己选择的是不盲从出洋留学,关注社会现实,从身边的具体生活入手,发现真问题,研究真学问。“吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力,当然脱不开‘中国’这个地盘。关于这地盘内的情形,似不可不加以实地的调查及研究。”[13]

率领秋收起义队伍上井冈山后,面临着国民党政府军和地方武装的军事围剿斗争。兵戎相见,势同水火,武装斗争,你死我活。尤其是在敌强我弱的形势下,为了生存发展,必须一切都以具体的时间地点为转移。在经历过惨痛的流血斗争的经验教训中,逐渐归纳总结出“敌来我走,敌驻我扰,敌退我追”的游击战作战原则。在斗争实践中不断完善,形成“敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追”的游击战十六字诀。毛泽东称其为“适应当时情况的带着朴素性质的游击战争基本原则”。“它正是从敌强我弱这一特点出发,趋利避害,避实击虚,灵活机动,达到保存自己,消灭敌人的目的,从而逐步改变敌我双方的力量对比。人民军队后来的战略战术,就是由它发展起来的。”[14]凭着这种务求实效的军事指挥能力,一介书生毛泽东被井冈山革命队伍热情地称呼为“毛委员”。

随着井冈山革命队伍不断壮大,革命根据地事业影响越来越广,中共湘南特委、中共江西省委、中共临时中央局等上级机构,先后派出巡视员、特派员、党代表来到井冈山和中央苏区,无一例外地都是监督执行共产国际路线政策。这些自上而下的“钦差大臣”们,带着长官意志,擅长照本宣科,给革命斗争事业带来一次又一次的失败教训。毛泽东对此愤恨交加,深恶痛绝。“许多巡视员,许多游击队的领导者,许多新接任的工作干部,喜欢一到就宣布政见,看到一点表面,一个枝节,就指手画脚地说这也不对,那也错误。这种纯主观地‘瞎说一顿’,实在是最可恶没有的。他一定要弄坏事情,一定要失掉群众的,一定不能解决问题的。”

对此,毛泽东大声疾呼,没有调查就没有发言权,调查研究是为了解决问题。中国共产党领导中国革命,是要有效解决中国社会存在的种种问题,挽救中华民族面临的亡国灭种的历史危机。解决问题的前提,是正确认识问题,精准把握问题。“我们说上级领导机关的指示是正确的,决不单是因为它出于‘上级领导机关’,而是因为它的内容是适合于斗争中的客观和主观情势的,是斗争所需要的。不根据实际情况进行讨论和审察,一味盲目执行,这种单纯建立在‘上级’观念上的形式主义的态度是很不对的。”“完全不是共产党人从斗争中创造新局面的思想路线”[15]。

到1941年3月,毛泽东在延安重新整理从中央苏区带来的农村调查报告,依然情绪激动,愤恨有加地刻画那些盲目机械地执行共产国际政策的“本本主义者”,“有许多人,‘下车伊始’,就哇喇哇喇的发议论,提意见,这也批评,那也指摘(责),其实这种人十个有十个要失败的。因为这种议论或批评,没有经过周密调查,不过是无知妄说。我们党吃所谓‘钦差大臣’的亏,是不可胜数的”[16]。这种“本本主义”,延安时期毛泽东又称之为“教条主义”。

教条主义是盲目地奉马克思列宁主义为“圣经”,奉共产国际指示为“圣旨”,而漠视中国革命具体环境、特殊对象等实际问题。他们站在共产国际所代表的世界革命立场上,批评指责毛泽东的具体问题具体分析是“狭隘经验论”,“山沟里出不了马克思主义”。毛泽东在反省自己与这些“钦差大臣”们的权力斗争和思想路线较量过程中,也努力寻找并认真阅读一些马克思主义著作,逐渐意识到问题的症结在于思想理论路线,属于认识论范畴的哲学问题。

他后来回忆说:“1932年(秋)开始,我没有工作,就从漳州以及其他地方搜集来的书籍中,把有关马恩列斯的书通通找了出来,不全不够的就向一些同志借。我就埋头读马列著作,差不多整天看,读了这本,又看那本,有时还交替着看,扎扎实实下功夫,硬是读了两年书。”这是思想理论斗争中的知己知彼。“后来写成《矛盾论》《实践论》,就是在这两年读马列著作中形成的”最初观念。[17]

马克思主义中国化的第一次历史性飞跃

陕北相对稳定的局势,国内翻译出版的马克思主义理论著作可以更多获得,延安初期活跃的思想文化氛围,毛泽东比较集中地对中国共产党的历史经验进行理论思考和分析研究,剖析以教条主义为特征的“左倾”错误思想产生的社会根源和历史危害,为推动党的思想理论发展奠定了基础。

1936年10月,为了回应李德向中共中央提出的书面意见,毛泽东组织一些富有实际斗争经验的干部,联系中国革命实际,研究总结中国革命军事理论问题,然后写成《中国革命战争的战略问题》。在分析红军十年血战历史经验时,毛泽东强调正确的思想认识问题。“读书是学习,使用也是学习,而且是更重要的学习。从战争学习战争——这是我们的主要方法。”任何一场战争都是具体的,也是残酷的,需要指战员们具体问题具体分析,因时因地制宜。“革命战争是民众的事,常常不是先学好了再干,而是干起来再学习,干就是学习。”[18]他素来反对“死读书”,更反对“读死书”。“书是靠不住的,主要是要创造自己的经验。在打仗时,不要带着书,要狠狠把它丢掉,认真打仗。打仗是个大学校。”[19]在战争中学会战争,在革命中学会革命,中国共产党人表现出超强的学习能力和创造精神。

1936年12月,毛泽东在陕北作《中国革命战争的战略问题》的报告。

1937年4月至8月,毛泽东在延安由红军大学改制的中国人民抗日军政大学讲授马克思主义哲学,在此基础上形成《实践论》《矛盾论》两篇哲学著作。围绕着“人的正确思想是从哪里来的”这个话题,毛泽东指出:“知识的问题是一个科学的问题,来不得半点的虚伪和骄傲,决定地需要的倒是其反面——诚实和谦逊的态度。你要有知识,你就得参加变革现实的实践。你要知道梨子的滋味,你就得变革梨子,亲口吃一吃。你要知道原子的组织同性质,你就得实行物理学和化学的实验,变革原子的情况。你要知道革命的理论和方法,你就得参加革命。一切真知都是从直接经验发源的。”

人的正确认识只能从社会实践中来,从生产实践、生活实践、科学实践、革命实践中来。一切书本知识,对于社会实践者来说,都是思想认识的流,而不是源。马克思主义著作,对于中国共产党人也是一种书本知识,其真理性需要经过革命斗争实践的检验。“马克思列宁主义并没有结束真理,而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。”[20]所以,马克思主义不应该是金科玉律式的本本或教条。“马克思主义的最本质的东西,马克思主义的活的灵魂,就在于具体地分析具体的情况。”[21]中国共产党人应该有勇气有胆识站到时代的最前列,舍我其谁,在改造客观世界的同时,改造自己的主观世界,以新人生,以新社会。“俱往矣,数风流人物,还看今朝。”[22]这是一种理论情怀,一种思想境界,也是一种人生态度。

1937年10月,毛泽东在延安凤凰山下的石窑里,把历经长征,在战火硝烟中撰写的有关革命根据地和苏维埃时期的土地法规和农村调查报告找出来,共计11篇文章,汇编成册,题名《农村调查》,加上序言,交待缘由,“为免再损失,印出若干份,并供同志们参考”[23]。这不是一般意义上的敝帚自珍,而是思想理论路线上的择善固执。他没有把问题讲得完全透彻,因为要等待共产国际对于中国革命的最新态度。

《农村调查》,1948年1月,东北书店发行,共172页,作者毛泽东。

一年后,1938年9月29日至11月6日,中共扩大的六届六中全会在延安桥儿沟天主教堂改制的中央党校召开。开幕式上,刚从莫斯科回到延安的王稼祥传达《共产国际指示报告》和共产国际执行委员会主任季米特洛夫关于中共党内领导问题的意见。共产国际充分肯定了抗战以来“中共的政治路线是正确的”,明确指示“在领导机关中要在毛泽东为首的领导下解决,领导机关中要有亲密团结的空气”[24]。这个指示精神,确立了毛泽东在中共党内的领导地位。预备会上关于此次全会由谁做政治报告的争论,就迎刃而解了。

毛泽东在大会所做政治报告中,明确提出马克思主义中国化问题。“离开中国特点来谈马克思主义,只是抽象的空洞的马克思主义。因此,马克思主义的中国化,使之在其每一表现中带着中国的特性,即是说,按照中国的特点去应用它,成为全党亟待了解并亟须解决的问题。洋八股必须废止,空洞抽象的调头必须少唱,教条主义必须休息,而代替之以新鲜活泼的、为中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派。”新阶段,新形势,新任务,必须加强理论学习。“学习理论是胜利的条件。”但是,不能把马克思主义理论当作教条,而是当作行动指南,“不是学习马克思列宁主义的字母,而是学习他们观察问题与解决问题的立场与方法”。所以,“没有抽象的马克思主义,只有具体的马克思主义”。[25]具体的马克思主义,就是中国革命发展了的马克思主义,也就是中国的马克思主义。

再过两年,1940年1月,毛泽东在延安召开的陕甘宁边区文化界救亡协会第一次代表大会上作关于“新民主主义的政治与新民主主义的文化”长篇演讲,整理成文后刊发在《中国文化》创刊号上。不同于工作报告,演讲可以表达个人观点。他明确提出,必须将马克思主义的普遍真理与中国革命的具体实践完全的适当的统一起来,决不能主观地公式地应用之。回顾中国革命所走过的坎坷历程,毛泽东意味深长地说:“我们民族的灾难深重极了,唯有科学的态度与负责的精神,能够引导我们民族到解放之路。真理只有一个,而究竟谁是真理,不依靠主观的夸张而依靠客观的实践。只有千百万人民的革命实践,才是检验真理的尺度。”并且,首次提出“科学的态度是‘实事求是’,决不是‘自以为是’与‘好为人师’那样狂妄的态度所能解决问题的”[26]。

在深刻反省与历史总结中,毛泽东逐步完成了对中国革命道路选择的思想理论构建。毛泽东思想是第一代共产党人牢记初心使命,在社会实践面前始终坚持以目标为导向、以问题为导向、以结果为导向,坚定历史自信、文化自信,创造中华民族现代文明的光辉篇章,是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃。

“推进马克思主义中国化时代化是一个追求真理、揭示真理、笃行真理的过程。”[27]沿着把马克思主义与中国具体实际相结合、与中华优秀传统文化相结合的发展道路,百余年来中国共产党人牢记初心,践行使命,在领导中国人民进行革命、建设和中国式现代化的伟大实践中,形成了毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系、习近平新时代中国特色社会主义思想,实现马克思主义中国化的三次历史性飞跃。思想相互贯通,理论体大精深,事业接续前进。

注释:

[1]习近平:《在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话》,《人民日报》(京),2013年12月27日。

[2]中共中央文献研究室编:《周恩来年谱(1898~1949)》(修订本),第276页。北京:中央文献出版社,1998年2月版。

[3]秦福铨:《博古和毛泽东——及中华苏维埃共和国的领袖们》,第122、127、129页。香港:大风出版社,2009年3月版。

[4]毛泽东接见一个外国共产党代表团的谈话记录,1965年8月5日。转引自中共中央文献研究室编、金冲及主编《毛泽东传(1893~1949)》,第322~323页。北京:中央文献出版社,1996年8月版。

[5]伍修权:《我的历程(1908~1949)》,第77页。北京:解放军出版社,1984年7月版。

[6]曾志:《谈谈我知道的毛主席》,见《缅怀毛泽东》,上卷第401页。北京:中央文献出版社,1993年7月版。

[7]傅伯翠:《忆红四军第七次代表会议》,见中央文献研究室第二编研部编《话说朱德》,第191页。北京:中央文献出版社,2000年6月版。

[8]参见陈晋《读毛泽东札记》,第29页。北京:生活 • 读书 • 新知三联书店,2009年9月版。

[9]杨奎松:《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》,第531页。南昌:江西人民出版社,1999年7月版。

[10]王行娟:《贺子珍的路》,第193、214页。北京:作家出版社,1991年4月第2版。

[11]参见王增如、李向东编著《丁玲年谱长编》,上卷第124页。天津:天津人民出版社,2006年1月版。

[12]参见董必武、李富春等著《二万五千里》(珍藏本),下册第732、730页。上海:上海人民出版社,2006年9月版。此处行程统计数据,是以中央红军军团直属队为标准,按照每天行程精确里数累计而成,其他各支长征队伍行程路径不同,里数也不同。

[13][美]哈里森·索尔兹伯里:《长征——前所未闻的故事》,第376页。北京:解放军出版社,1986年5月版。

[14]毛泽东:《致周世钊》(1920年3月14日),《毛泽东早期文稿(1912.6~1920.11)》,第474页。长沙:湖南出版社,1990年7月版。

[15]中共中央文献研究室编、金冲及主编:《毛泽东传(1893~1949)》,第169、174页。北京:中央文献出版社,1996年8月版。

[16]毛泽东:《反对本本主义》(1930年5月),《毛泽东农村调查文集》,第2、3、8页。北京:人民出版社,1982年12月版。

[17]毛泽东:《<农村调查>序言二》(1941年3月),《农村调查》,第5页。晋察冀新华书店,1947年9月印行。

曾志:《谈谈我知道的毛主席》,见《缅怀毛泽东》,上卷第401、402页。北京:中央文献出版社,1993年7月版。

[18]毛泽东:《中国革命战争的战略问题》(1936年12月),《毛泽东选集》,第2卷第174页。晋察冀边区出版社,1947年10月版。

[19]中共中央文献研究室编,逄先知、冯蕙主编:《毛泽东年谱(1949~1976)》,第5卷第518页。北京:中央文献出版社,2013年12月版。

[20]毛泽东:《实践论》(1937年7月),《毛泽东选集》,第2卷第276、284页。晋察冀边区出版社,1947年10月版。

[21]毛泽东:《矛盾论》(1937年8月),《毛泽东选集》,第2卷第300页。晋察冀边区出版社,1947年10月版。

[22]毛泽东:《沁园春 • 雪》(1936年2月)。《诗刊》(京),创刊号(1957年1月)。

[23]毛泽东:《<农村调查>序言一》(1937年10月),《农村调查》,第1页。晋察冀新华书店,1947年9月印行。

[24]《国际指示报告》(1938年9月),见中共中央文献研究室编《文献和研究》(1986年汇编本),第68、70页。北京:人民出版社,1988年2月版。

[25]毛泽东:《论新阶段》(1938年10月)。《解放》周刊(延安),第57期(1938年11月25日)。

[26]毛泽东:《新民主主义的政治与新民主主义的文化》(1940年1月)。《中国文化》(延安),创刊号(1940年2月15日)。该文章在《解放》周刊(延安)第98、99期合刊(1940年2月20日)发表时,更名为《新民主主义论》。收入《毛泽东选集》,文字有改动。如“真理只有一个,而究竟谁是真理”,改为“真理只有一个,而究竟谁发现了真理”。见《毛泽东选集》第4卷第655页。晋察冀边区出版社,1947年10月版。

[27]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜,为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》(2022年10月16日),《人民日报》(京),2022年10月26日。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。